Источник Аюба (Иова)

Рядом с мавзолеем Саманидов расположен мазар Чашма-Аюб. Мазар – букв. «место поклонения». Он обязан своим названием имеющемуся внутри колодцу (чашма), который, по легенде, появился на месте, где ударил посохом библейский пророк Иов (Аюб).

Вера в пророков – один из догматов ислама. Пророки стоят выше ангелов; это посланцы Аллаха, которым поручалось проповедовать людям новую религию или напоминать им о ней. Число пророков спорно, их насчитывали тысячи. «В каждом из тех народов мы воздвигали посланника» (Коран, с.16, а.38). Но только 100 из них принесли людям книги откровений. Шестью главными пророками в исламе являются Адам, Ной (Нух), Авраам (Ибрахим), Моисей (Мусса), Иисус (Иса), Мухаммед – «печать пророков». Второстепенными пророками считаются Давид (Дауд), Иаков (Якуб), Иосиф (Юсуф), Иов (Аюб). Пророки обладают даром творить чудеса. По строго правоверным положениям только пророков можно считать святыми.

Однако к XII в. в исламе появилось одно из важнейших нововведений: культ святых обоего пола, называемых на Востоке вели, или вали. Связано это было с распространением суфизма, который правоверный калам вынужден был признать. Далеко не все верующие могли совершить хадж в священные города Мекку и Медину, тем более, что в Коране имеется на этот счет оговорка: «… если только он в состоянии совершить его» (с.3, а.91). Таким образом, благодаря суфизму противоречащий единобожию культ святых быстро распространился в мусульманском мире. Местные святыни стали местом поклонения. Первыми святыми местами стали захоронения шейхов, пиров – руководителей суфийских братств. Со временем не только могилы реальных людей становятся местом паломничества. Культ местных святых, освобождающий от обязанности совершать паломничество в Мекку, в исламе, как и в других религиях, зачастую восстанавливает предшествующие культы и обряды, связанные с тотемизмом, фетишизмом, анимизмом (полонение камням, родникам, деревьям, животным). Местом поклонения становится след ноги или руки, оставленный якобы одним из пророков (кадам-жой), либо мнимая могила объявленного святым человека (м’ашад). В глазах народа, всегда готового уверовать в чудеса, святые кажутся более доступными, чем далекий и величественный бог. Появляются легенды и предания, связанные со святыми местами. По одной из таких легенд в Бухаре захоронено 33 тысячи праведников.

Жители Бухары в прошлом всегда страдали от недостатка питьевой воды. Поэтому древний колодец с источником, находящийся внутри мавзолея Чашма-Аюб, считался священным, дарованным городу библейским пророком Иовом.

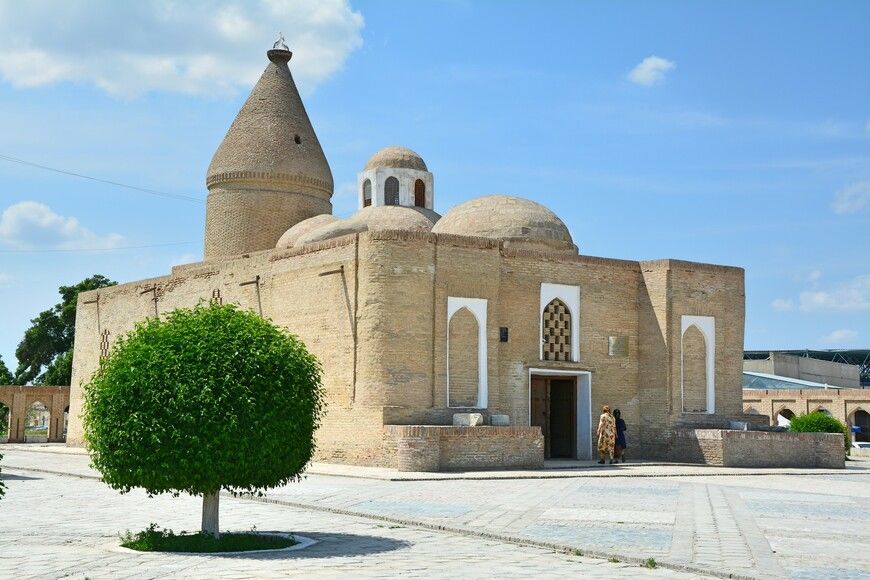

Мазар Чашма-Аюб

– Это несколько необычное по своей композиции сооружение, строительство которого якобы восходит к XII в. Это сложный, многократно перестроенный в течение XIV-XIX вв. многокамерный мавзолей, принявший форму продолговатой призмы, увенчанной куполами разной формы над помещениями разного размера и формы. Острый, запоминающийся силуэт придает ему поднятый на цилиндрическом барабане двойной купол с конической скуфьей. В надписи над входом есть дата перестройки – 1380 или 1384/85 г. (надпись допускает разночтение). Это постройка времени Тимура, и только один этот памятник остался в Бухаре от времени его правления. Однако, как не похож он на близкие ему по времени сверкающие изразцами мавзолеи ансамбля Шахи-Зинда в Самарканде.

Вероятно, с привозом из разоренного Тимуром Ургенча мастеров-строителей связано появление в этом мавзолее необычного для Мавераннахра, но традиционного в хорезмском зодчестве шатрового купола на барабане. И хотя хорезмские зодчие в это время были заняты на постройках родного города Тимура Шахрисабза, не исключено участие кого-либо из них в обновлении бухарского мавзолея.

Новая эпоха проявляет себя здесь в усложненности плана здания (в сравнении с мавзолеем Саманидов), включающего целую группу следующих друг за другом помещений, в своеобразии внутренних куполов, из которых особенно эффектен плафон квадратной гурханы и куполок предшествующей ему продолговатой центральной ниши зиаратханы. В гурхане крупные литые ганчевые сталактиты нарастают в три яруса от углов по контурам 12-гранных звезд, формируя систему небольших пазушных сводиков, образующих переход к куполу – подобных композиций нет даже в тимуридских памятниках Самарканда. Здесь налицо то превосходное владение методами пространственных построений от чертежа, намеченного лишь в плане, которыми до сих пор владеют искусные народные мастера Узбекистана.

Эти куполки придают особую интимность небольшим, полузатененным интерьерам мавзолея Чашма-Аюб, вполне отвечающую тем настроениям отрешенной созерцательности, какие должны были испытывать пришедшие на зиарат.

РУБРИКИ ПО ТЕМЕ:

-

«СВЯЩЕННАЯ БУХАРА»

-

«ДИНАСТИЯ ШЕЙБАНИДОВ»

-

«ДИНАСТИЯ АШТАРХАНИДОВ»

-

«ДИНАСТИЯ МАНГЫТОВ» I-X-часть

-

«ДЖАДИДЫ И КАДИМИСТЫ»